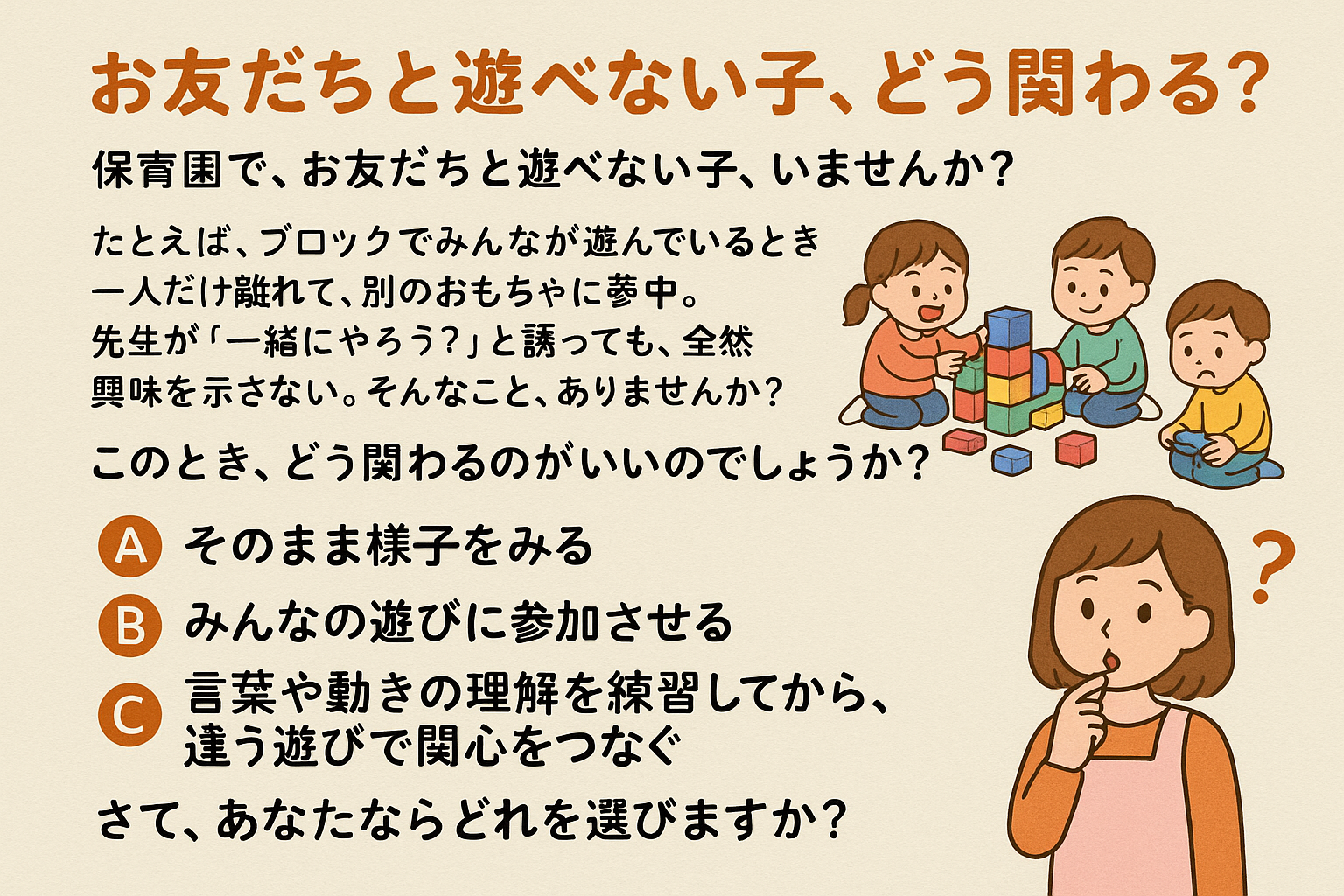

「保育園で、お友だちと遊べない子、いませんか?」

たとえば、ブロックでみんなが遊んでいるとき、一人だけ離れて別のおもちゃに夢中。先生が「一緒にやろう?」と誘っても、全然興味を示さない。

そんな光景を見たことがある保育士さんや保護者の方も多いのではないでしょうか。このとき、どう関わるのがいいのでしょうか?

A:そのまま様子をみる

B:みんなの遊びに参加させる

C:言葉や動きの理解を練習してから、違う遊びで関心をつなぐ

さて、あなたならどれを選びますか?

「遊べない」には理由がある

発達が気になる子どもは、「遊びたくない」のではなく、どう遊べばいいかわからないことが多いのです。

たとえば、

- 集団のルールが理解しづらい(脳の機能発達が不十分)

- 言葉や表情から相手の意図を読み取りにくい(言語的理解が不十分、状況理解が不十分)

- 感覚が過敏で、音や動きが気になって集中できない(環境適応力が不足)

といった要因が重なって、「一人遊び」を選ぶことがあります。

つまり、「遊べない」ように見える背景には、発達の特性や環境の不一致が隠れている場合があるのです。

無理に集団へ入れないことが第一歩

発達が気になる子にとって、「みんなと同じように」がプレッシャーになることがあります。大切なのは、「関心のあることから少しずつつながる」こと。たとえば、ブロック遊びに興味がないなら、色や形合わせから始めてみる。一人で遊んでいるときに、「その積み木、面白いね」と声をかけて、共感のやりとりを増やす。こうした小さな関わりが、やがて集団への橋渡しになります。

保育園だけではフォローしきれない現実

保育士さんは日々たくさんの子どもを見守る中で、個別対応に時間を割くのは難しいこともあります。

一方で、保護者も「園ではどうしているんだろう」「家庭でできることはあるのかな」と悩む場面が多いものです。

その間にできるサポートとして、いま注目されているのがベビーシッターを活用した療育支援・家庭支援です。

家庭でのサポートを充実させる「ベビーシッター」という選択肢

発達が気になる子どもにとって、家庭は「安心して挑戦できる場」。

保育園や療育での経験を、家庭で「再現」することで理解や行動が深まります。

ベビーシッターを活用すると、

- 子どもの特性に合わせたペースで遊びを展開できる

- 登園前後や放課後など、家庭での時間に寄り添える

- 保護者の休息(レスパイト)を確保できる

- 療育との連携・送迎支援も可能

といった、柔軟で実践的な支援が受けられます。

仙台で発達支援に寄り添う「ユニバーサルシッター」

仙台市を中心に活動する ユニバーサルシッター は、発達が気になるお子さんやグレーゾーンのお子さんの支援に力を入れています。

公式LINEはこちら↓

ユニバーサルシッター公式LINE

採用情報はこちら

https://hitoreha.com/recruit/