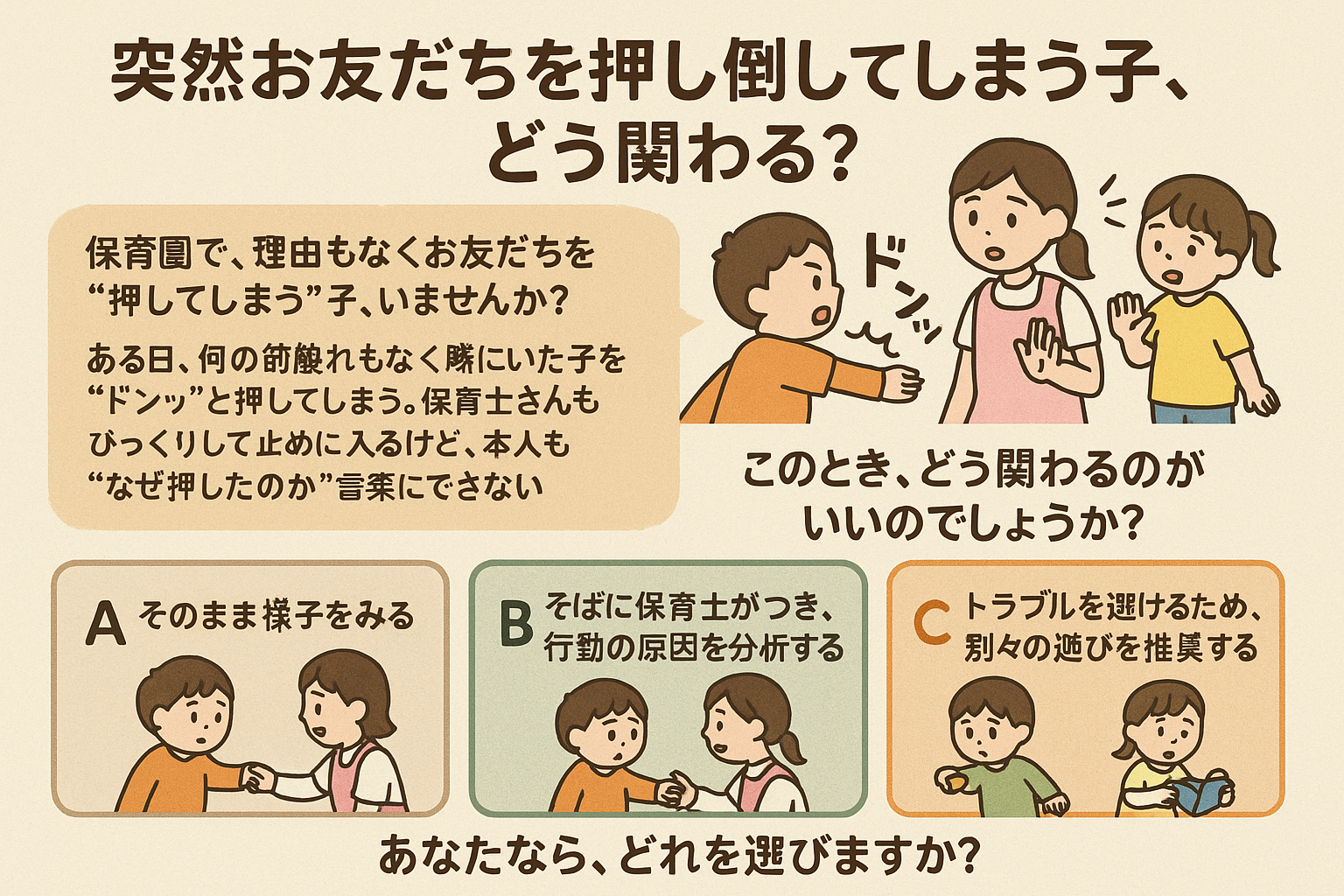

「保育園で、理由もなくお友だちを“押してしまう”子、いませんか?」

ある日、何の前触れもなく隣にいた子を“ドンッ”と押してしまう。保育士さんもびっくりして止めに入るけど、本人も“なぜ押したのか”言葉にできない。このとき、どう関わるのがいいのでしょうか?

A:そのまま様子をみる

B:そばに保育士がつき、行動の原因を分析する

C:トラブルを避けるため、別々の遊びを推奨する

あなたなら、どれを選びますか?

「押してしまう」行動の裏にある理由

発達が気になる子どもの中には、衝動的に体が動いてしまう子がいます。

それは「乱暴したい」「悪気がある」わけではなく、

感覚の過敏さ・刺激への反応・言葉で表現できないストレスなど、いくつかの要因が関係しています。

たとえば…

- 感覚過敏・鈍麻:隣の子が近づいてきた刺激に驚いて押してしまう

- 衝動コントロールの未熟さ:遊びの興奮がコントロールできず体が先に動いてしまう

- 言葉での表現の難しさ:「やめて」と言いたいけれど言えず、押すことで距離を取る

- 空間認知の課題:距離感がわからず、近づきすぎた相手を押してしまう

つまり、「押す」という行動そのものに注目するのではなく、その前に何があったのか、そしてどんな感覚や気持ちが動いたのかを理解することが大切なのです。

「叱る」より「理解する」アプローチを

つい「押しちゃダメ!」と叱りたくなりますが、発達が気になる子にとっては、「なぜダメなのか」が理解しにくいこともあります。

そこで効果的なのは、

- 行動の前後を観察し、きっかけを特定する

- 感情の変化を一緒に言葉にして、気持ちの翻訳をサポートする

- 押す代わりにできる代替行動(「手を出す前に保育士を呼ぶ」「その場を離れる」など)を教える

というステップです。

保育現場では、保育士がそばで「何が苦手だったのかな?」「音が大きかった?」と寄り添うことが、次の行動の改善につながります。

家庭でできるサポート

家庭でも「押す」行動の背景を理解し、感情を言葉にする練習を少しずつ取り入れていきましょう。

- 絵本や写真を使って「うれしい」「いやだ」「びっくりした」を表す遊び

- 押してしまったときに「びっくりしたんだね」と共感で受け止める

- 身体を動かす時間(ジャンプ・押す・引く遊び)を安全な形で取り入れる

こうした関わりを通して、子ども自身が「自分の気持ちを伝える方法」を少しずつ身につけていきます。

保育園でも家庭でも難しいときは、第三のサポートを

保育士や保護者が努力しても、行動のコントロールには時間がかかるものです。そんなときに有効なのが、家庭での発達支援を担うベビーシッターの活用です。

ベビーシッターでできる支援

ベビーシッターは「預かる」だけでなく、子どもの行動を理解しながら、安全で穏やかな環境をつくる専門職です。たとえば、

- 保育園や療育施設での困りごとを家庭でフォロー

- お子さんのペースに合わせた個別支援

- 登園前後や放課後の落ち着いた時間づくり

- 保護者の休息(レスパイト)を確保する時間サポート

といった形で、日常生活の中で「できた!」を増やす手助けができます。

仙台で発達支援に寄り添う「ユニバーサルシッター」

仙台市を中心に活動する ユニバーサルシッター は、発達が気になるお子さん・グレーゾーンのお子さんへのサポートを得意としています。

特徴

- 発達特性を理解したシッターが、行動の背景を読み取って対応

- 保育園・療育・家庭をつなぐ連携型サポート

- 登園・通院の送迎にも対応

- 保護者の安心と休息を重視したレスパイトケア

子どもの「困った行動」を責めるのではなく、「どうしたら安心して過ごせるか」を一緒に考える伴走者として支援を行います。

まとめ。行動の奥にある“サイン”を見つけよう

「押してしまう」行動は、子どもが感じている違和感や不安のサインかもしれません。行動だけを見て叱るのではなく、背景にある感情・感覚を理解することがスタートラインです。

そして、家庭での関わりに限界を感じたときは、ユニバーサルシッターのような専門的なサポートを取り入れてみてください。子どもが安心して過ごせる環境づくりを、家庭・保育園・支援者がチームで支えることで、少しずつ「笑顔で過ごせる時間」が増えていきます。

公式LINEはこちら↓

ユニバーサルシッター公式LINE

採用情報はこちら

https://hitoreha.com/recruit/

1回目記事 : 「お友だちと遊べない子」への関わり方。発達が気になる子どもの支援と家庭でできること

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds/