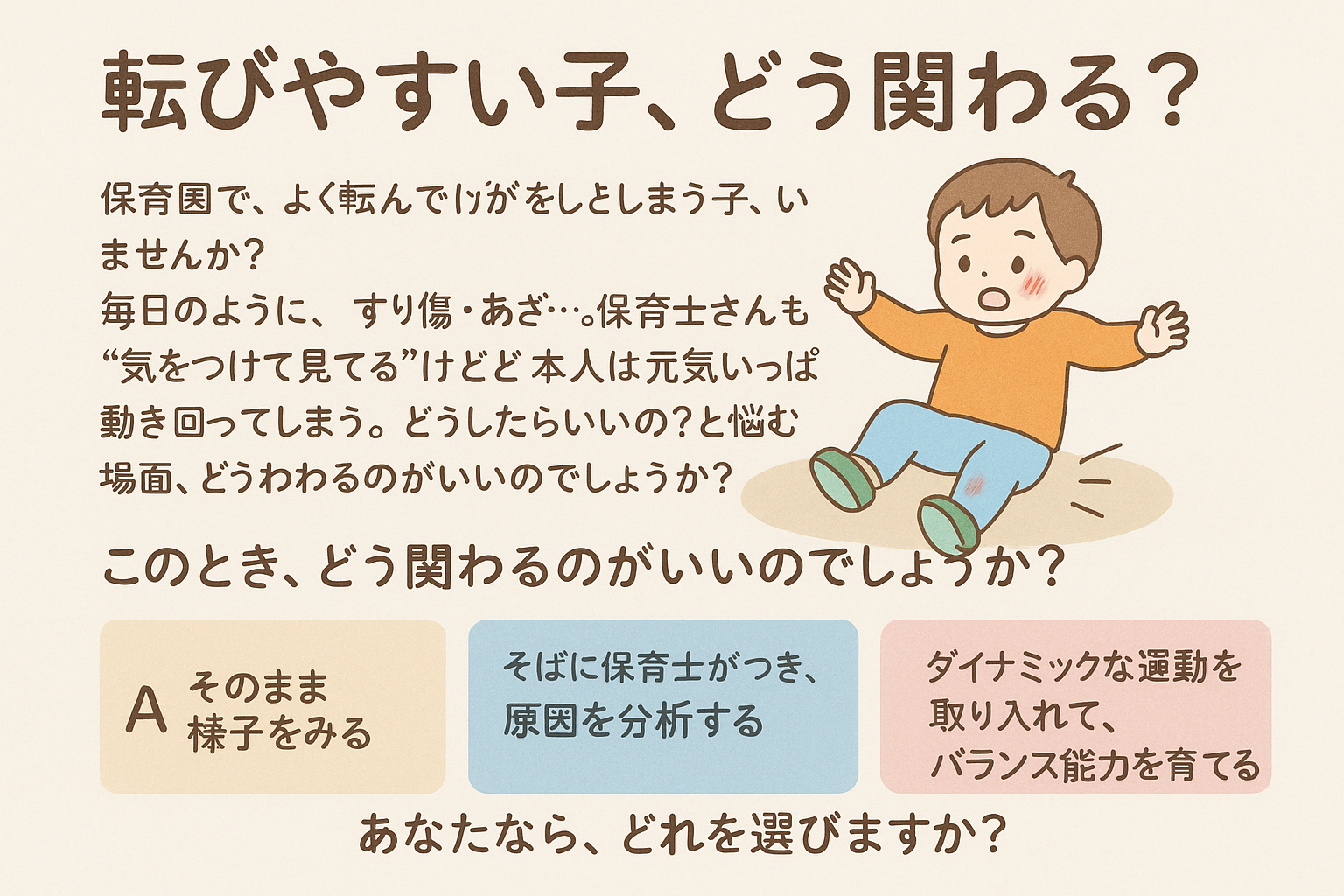

「保育園で、よく転んでけがをしてしまう子、いませんか?」

毎日のように、すり傷・あざ…。保育士さんも“気をつけて見てる”けれど、本人は元気いっぱい動き回ってしまう。どうしたらいいの?と悩む場面、ありますよね。このとき、どう関わるのがいいのでしょうか。

A:そのまま様子をみる

B:そばに保育士がつき、原因を分析する

C:ダイナミックな運動を取り入れて、バランス能力を育てる

「あなたなら、どれを選びますか?」

「転びやすさ」の背景にある発達の特徴

転びやすい子どもは、単に「不注意」や「運動が苦手」というよりも、

体の使い方の発達にアンバランスさがある場合があります。

たとえば、次のような特性が見られることがあります。

- 体幹が弱い:姿勢を保つ力が弱く、ふらつきやすい

- バランス感覚の未熟さ:地面の変化や動きに反応しづらい

- 感覚統合の課題:目と体の動きがうまく連動しない

- 注意の切り替えが難しい:動いているときに周囲への注意が向かない

「元気に動き回る」ように見えても、実は“動きをコントロールする力”が未発達なことも。そのため、保育園での「転倒」「衝突」「けが」が頻発しやすくなるのです。

「転ぶ」ことは失敗ではなく“学びのチャンス”

転ぶたびに心配になるのは当然です。

しかし、「転ぶ=悪いこと」ではありません。

転ぶ中で、子どもは自分の体を知る経験を積んでいます。

「どのくらいの力で走ると転ばないのか」「足を置く位置」「スピードの調整」など、体験を通して“身体の使い方”を学んでいきます。

大切なのは、けがをしにくい環境で、思いきり動ける機会を確保すること。つまり、「危ないからやめよう」ではなく、

“安全に挑戦できる場”を整えることが、発達支援の第一歩なのです。

保育園での工夫と家庭でできる支援

保育園では、保育士が転倒のタイミングや動きの特徴を観察し、

「どんな動きでバランスを崩すのか」を把握することが大切です。

一方、家庭でも次のような遊びがサポートになります。

🟢 体幹を育てるあそび

- トランポリンやバランスボール

- クッションの上でおすもうごっこ

- 四つん這いでトンネルをくぐる

🔵 感覚を育てるあそび

- 砂場や芝生など“違う足ざわり”を感じる遊び

- ボール転がしやキャッチボールで距離感をつかむ

🟣 注意を切り替える練習

- 「止まれ!」「走れ!」の合図遊び

- 音楽に合わせて動きを変えるダンス

どれも“遊びながら学べる”ことがポイント。

苦手を意識させず、自然に体の感覚を育てることができます。

それでも不安なときは「個別サポート」を取り入れて

保育園や家庭で工夫しても、なかなか転倒やけがが減らないとき。

もしかすると、専門的なサポートが必要なサインかもしれません。

発達の特性に合わせて動き方をサポートする専門職や、

家庭の中で発達支援を行うベビーシッターの力を借りるのも一つの方法です。

ベビーシッターができること|家庭での“動きの支援”

「ベビーシッター=預かる人」と思われがちですが、

発達が気になる子のサポートを行うシッターは、

体の使い方・感覚・生活リズムを整える「家庭療育の伴走者」でもあります。たとえば…

- 登園前後にゆったりした運動タイムを設ける

- 室内でもできるバランス遊び・体幹トレーニングをサポート

- 保護者が休める間に、安心して動ける環境を整える

保育園と家庭の間で、子どもが「安心して動ける時間」をつくる。

それが、ベビーシッターの大きな役割です。

仙台で発達支援に寄り添う「ユニバーサルシッター」

仙台市を中心に活動する ユニバーサルシッター は、発達が気になるお子さんや、転びやすい・動きが不器用といったお子さんへのサポートに強みがあります。

特徴

- 保育士・療育経験のあるスタッフが在籍

- 運動面・感覚面に配慮したサポート

- 保育園・家庭・療育をつなぐ「連携支援」

- 保護者の休息(レスパイトケア)も重視

「転びやすい子」を“運動が苦手な子”で終わらせず、一人ひとりの発達に合わせた関わりで「できた!」を増やす支援を行っています。

まとめ。転びやすさの奥にある「成長の芽」を見つけよう

転びやすいことは、成長の遅れではなく、発達の途中にあるサインです。

体の動きを理解し、丁寧にサポートすることで、少しずつ「転ばない体の使い方」が身についていきます。

そして、保育園や家庭だけで支えきれないときは、

ユニバーサルシッターのような専門支援を活用してみてください。

家庭の中で、子どもが安心して動ける環境を整えること。

それが、次のステップへの大きな一歩になります。

公式LINEはこちら↓

ユニバーサルシッター公式LINE

採用情報はこちら

https://hitoreha.com/recruit/

1回記事 : 「お友だちと遊べない子」への関わり方。発達が気になる子どもの支援と家庭でできること

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds/

2回記事 : 「お友だちを押してしまう子」への関わり方。発達が気になる子の行動理解と家庭でのサポート

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds2/