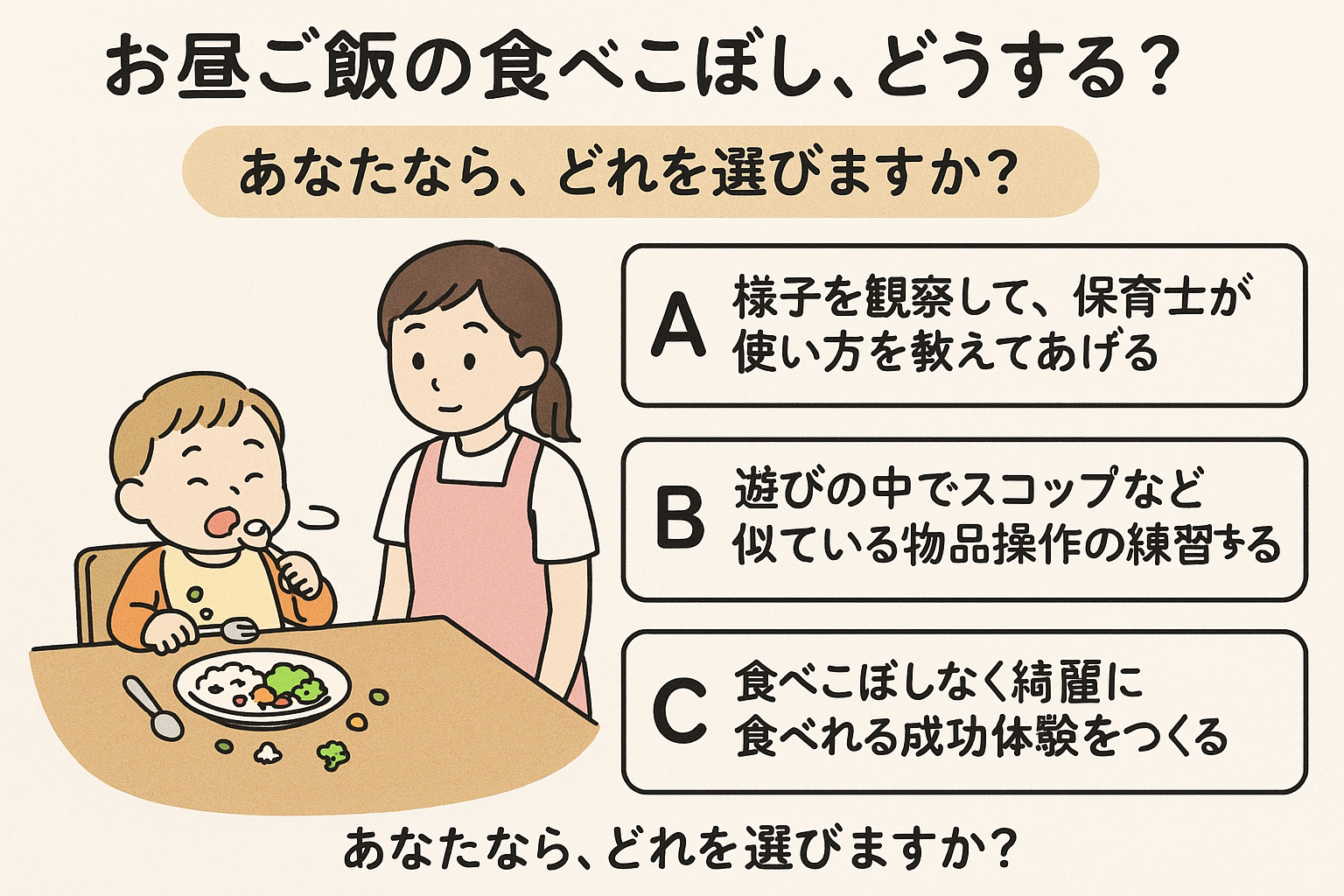

「お昼、保育園でのご飯の時間。スプーンやフォークを使っているけれど、食べこぼしが多い子、いませんか?」保育士がそばで見守っても、上手にすくえなかったり、食器をひっくり返してしまったり…。

“どうやって教えてあげればいいんだろう?”と悩む場面、ありますよね。

このとき、どう関わるのがいいのでしょうか?

A:様子を観察して、保育士が使い方を教えてあげる。

B:遊びの中でスコップなど似ている物品操作の練習をする。

C:食べこぼしなく綺麗に食べられる成功体験をつくる。

「あなたなら、どれを選びますか?」

「食べこぼし」は“手の不器用さ”だけではない

食べこぼしが多いと、「手先が不器用なのかな?」と思われがちですが、

実はそれだけではありません。発達が気になる子どもの中には、体の動かし方そのものに苦手さを抱えている場合があります。たとえば、

- スプーンの角度を調整する手首の動きがぎこちない

- すくった食べ物を口まで運ぶ途中でバランスを崩す

- 体幹が弱く、姿勢を支えることにエネルギーを使ってしまう

- 感覚の過敏さや鈍感さで、スプーンの重さや食べ物の感触がつかみにくい

こうした「小さなズレ」の積み重ねが、食べこぼしとして現れます。

つまり、スプーン操作の前に、“体と感覚の準備”が必要なのです。

食べこぼしを減らす3つのポイント

①「すくう動き」を遊びの中で練習する

いきなり食事で上手に使うのは難しいもの。

まずは遊びの中で、スプーンに似た動作を楽しみながら練習しましょう。

- スコップで砂をすくう

- おままごとでスプーンを使って盛り付ける

- ビー玉やスポンジをすくって移す遊び

これらの遊びを通して、「手首の角度」「力の入れ方」「すくう感覚」を育てることができます。

②「安定した姿勢」をつくる

食べこぼしの背景には、「姿勢の崩れ」があることも。椅子の高さが合っていなかったり、机との距離が遠すぎると、スプーンを安定して動かすことが難しくなります。

- 足の裏がしっかり床につく高さにする

- 机と体の間にこぶし1つ分のすき間を

- 肘が自然に曲がる位置でスプーンを持てるように

「姿勢の安定」が、「手の安定」につながります。

③ 成功体験を積み重ねる

大切なのは、「上手に食べること」ではなく、“自分でできた!”という感覚を積み重ねること。最初はスプーンに少しだけのせて運ぶ練習から。

上手にできたら、「こぼれなかったね!」「できたね!」と肯定的に声をかけてあげましょう。失敗を責めず、挑戦を喜ぶ雰囲気づくりが、次の意欲を引き出します。

家庭での練習にも“寄り添いのサポート”を

忙しい朝や夜、ゆっくり見守りながら食事練習をするのはなかなか大変ですよね。特に働くご家庭では、「時間がないからつい食べさせてしまう」

「汚れるのが気になって練習できない」という声も多く聞かれます。

そんなときに頼れるのが、家庭で発達支援も担うベビーシッターです。

ベビーシッターができる「食事動作支援」

仙台を中心に活動する ユニバーサルシッター では、発達が気になるお子さんや、食べこぼしが多いお子さんに対して、「楽しく・自然に」手先を育てる支援を行っています。

🍴 サポート内容の一例

- 食事前の“手や体の準備運動”を一緒に行う

- おままごとやスコップ遊びでスプーン動作を練習

- 食事中に「持ち方」「姿勢」「すくい方」を個別にアドバイス

- 食後の片づけや振り返りを通して「できた体験」を共有

保育園では一人ひとりに十分な時間を割くのが難しい中、シッターは家庭という安心の場で、その子のペースに合わせた支援ができます。

“食べる力”は生きる力|ユニバーサルシッターが大切にする視点

ユニバーサルシッターでは、「食べる=生活の中で自立を育てる行為」ととらえています。そのため、単に「食べこぼしを減らす」ことを目的にせず、

- どうすれば“自分でできる”喜びを感じられるか

- どんな環境で集中しやすいか

- 食事の時間を“成功体験”に変えるにはどうすればいいか

といった、子どもの発達と自信を育てる視点を大切にしています。

まとめ。食べこぼしの裏には“成長のサイン”がある

食べこぼしは、発達の遅れではなく「今、練習中」というサインです。

スプーンを使う力、姿勢を支える力、集中する力、それぞれが少しずつ育つ過程の中に、“できるようになる瞬間”があります。家庭や保育園で工夫を重ねながらも、「もっと丁寧にサポートしてあげたい」と感じたら、

ユニバーサルシッターを活用してみてください。遊びながら手先を育て、食べる楽しさを取り戻すお手伝いをします。“こぼさず食べられた!”という笑顔が、きっと毎日の食卓に増えていきます。

公式LINEはこちら↓

ユニバーサルシッター公式LINE

採用情報はこちら

https://hitoreha.com/recruit/

1回記事 : 「お友だちと遊べない子」への関わり方。発達が気になる子どもの支援と家庭でできること

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds/

2回記事 : 「お友だちを押してしまう子」への関わり方。発達が気になる子の行動理解と家庭でのサポート

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds2/

3回記事 : 転びやすい子、どう関わる?発達が気になる子どもの運動発達と家庭でのサポート

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds3/

4回記事 : 登園しぶりのある子、どう関わる?発達が気になる子どもの朝のサポート法

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds4/