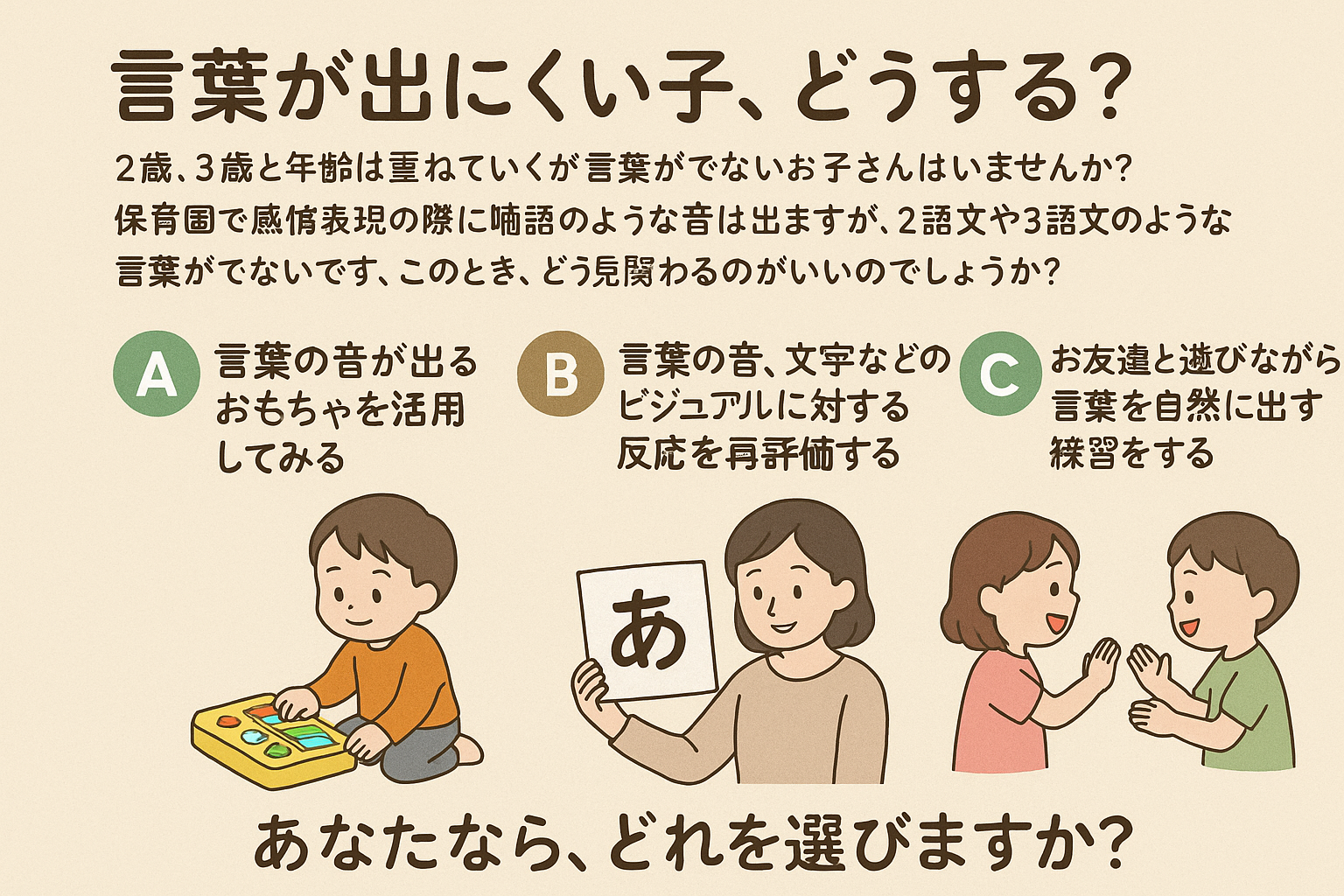

「2歳、3歳と年齢を重ねても、なかなか言葉が出ないお子さん、いませんか?」保育園で感情表現の際に喃語のような音は出るけれど、「ママ」「これ」「もっと」など、2語文・3語文がなかなか出てこない。保育士も保護者も、「このままで大丈夫かな?」と不安に感じる場面、ありますよね。

このとき、どう関わるのがいいのでしょうか?

A:言葉の音が出るおもちゃを活用してみる。

B:言葉の音、文字などのビジュアルに対する反応を再評価する。

C:お友達と遊びながら言葉を自然に出す練習をする。

「あなたなら、どれを選びますか?」

「言葉が出にくい」には、いくつもの理由がある

言葉の発達は個人差が大きいとはいえ、周囲が話しかけても反応が少なかったり、言葉の数がなかなか増えない場合、背景にはいくつかの要因が隠れていることがあります。たとえば:

- 聴覚や視覚からの刺激を受け取る力に差がある

- 周囲の音が多く、注意が散りやすい環境にいる

- 言葉を使うより、動きや感情で伝える方が得意

- 自信がなく、「話してもうまく伝わらない」と感じている

- 発達のペースがゆっくりで、まだ“準備段階”にある

つまり、「話すことそのもの」だけを練習しても、根本の理解や感覚の発達が追いついていないと、言葉はなかなか伸びていきません。

言葉の芽を育てる3つの関わり方

① 「音」と「リズム」を楽しむ

言葉の前に育つのは、“音を聞いてまねる力”です。音楽やリズム遊び、動作を伴う手遊び歌などを取り入れると、「音を聞く → 真似る → 自分で出す」という流れが自然に身につきます。例えば、

- 太鼓やマラカスでリズムを感じる

- 「いないいないばあ!」などくり返しの遊びで言葉のタイミングをつかむ

- 動作と言葉をセットにして「トントン」「ギュッ」など短い音をまねる

“話す練習”というより、“音で遊ぶ”ことが大切です。

②「視覚」から言葉を理解する

言葉が出にくい子の中には、耳より目から情報を得るタイプの子もいます。

そんな場合は、「見る」サポートが有効です。

- 絵カードや写真を使って言葉を伝える

- 動作を見せながら、「これが“食べる”だよ」と視覚と音を一致させる

- 表情豊かにジェスチャーを交えて話しかける

視覚的な刺激が増えることで、「この音はこの意味」と理解しやすくなり、

やがて自分の口から言葉が出てくるきっかけになります。

③「伝わった!」という経験を大切にする

言葉の発達で最も大切なのは、“伝わった!”という成功体験です。どんなに短い音でも、指差しや表情で伝えようとしたときに、「わかったよ」「これだね!」と受け止めてもらえること。それが次の「言葉を使ってみよう」につながります。無理に話させようとするよりも、「伝えたい気持ちを受け取ってもらえる安心感」を育てましょう。

保育園だけでは難しい、“一人ひとりの発達に合わせた関わり”

保育園では、たくさんの子どもたちが同時に活動しています。そのため、「言葉が出にくい子」に個別で丁寧に関わる時間を取るのは難しいこともあります。

- みんなと同じ活動の中でサポートしきれない

- 声かけを工夫しても、反応にムラがある

- 家庭と園で関わり方が異なり、混乱する

そんなときに有効なのが、家庭での“寄り添い支援”です。

言葉の発達を支える「ユニバーサルシッター」のサポート

仙台を拠点に活動する ユニバーサルシッターは、発達が気になるお子さん一人ひとりに合わせた関わりを大切にする、家庭訪問型のベビーシッターサービスです。特に、「言葉が出にくい」「伝えるのが苦手」といったお子さんに対して、専門的な視点から“日常の中での発達支援”を行っています。

🗣 ユニバーサルシッターの支援例

- 絵本やおもちゃを使ったことば遊び

- リズムや動作を交えたコミュニケーション支援

- 言葉以外のサインや表情を丁寧に読み取るサポート

- 保育園や家庭での接し方をつなぐフィードバック

保育でも家庭でも同じ関わり方ができるように、“子どものペースに合わせた言葉の土台づくり”を一緒に行っていきます。

「話す力」は、“安心”の中で育つ

子どもは、安心できる環境でこそ言葉を伸ばします。「うまく言えなくても大丈夫」「伝わるってうれしい」という経験が積み重なると、少しずつ自分の思いを“ことば”で伝えようとするようになります。

ユニバーサルシッターでは、その子の発達段階を理解した上で、家庭での関わり方や遊び方を提案。言葉を教えるのではなく、「言葉を引き出す環境」を一緒につくることを大切にしています。

まとめ。“話す”よりも“伝えたい”を育てよう

言葉が出にくいのは、決して“遅れている”わけではありません。

今、その子が「伝えたい気持ちをためている最中」かもしれません。

焦らず、その子のリズムで発達を見守りながら、

遊びや関わりを通して“伝える楽しさ”を育てていくことが、

言葉の第一歩になります。

家庭でのサポートをもっと充実させたいと感じたら、ユニバーサルシッターにご相談ください。保育園とも連携しながら、「言葉が出にくい子」に寄り添い、笑顔の“伝わる時間”を増やしていきましょう。

公式LINEはこちら↓

ユニバーサルシッター公式LINE

採用情報はこちら

https://hitoreha.com/recruit/

1回記事 : 「お友だちと遊べない子」への関わり方。発達が気になる子どもの支援と家庭でできること

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds/

2回記事 : 「お友だちを押してしまう子」への関わり方。発達が気になる子の行動理解と家庭でのサポート

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds2/

3回記事 : 転びやすい子、どう関わる?発達が気になる子どもの運動発達と家庭でのサポート

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds3/

4回記事 : 登園しぶりのある子、どう関わる?発達が気になる子どもの朝のサポート法

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds4/

5回記事 : お昼ご飯の食べこぼし、どうする?発達が気になる子どもの手先サポートと家庭でできる工夫

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds5/