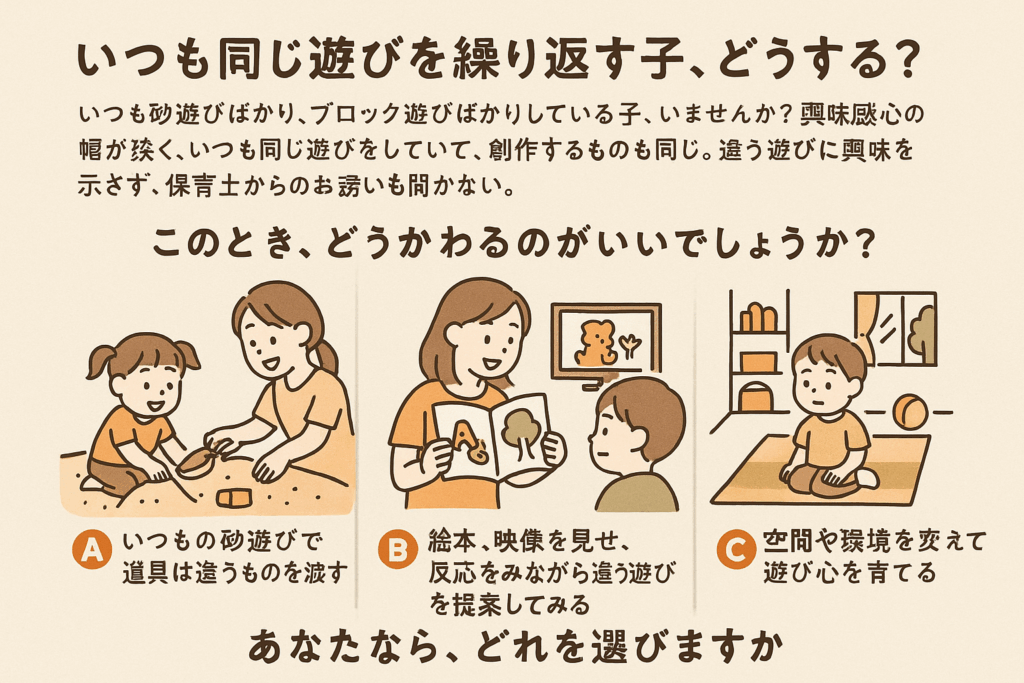

「いつも砂遊びばかり、ブロック遊びばかりしている子、いませんか?」

「興味関心の幅が狭く、いつも同じ遊びをしていて、創作するものも同じ。違う遊びに興味を示さず、保育士からのお誘いも聞かない。」

「このとき、どう関わるのがいいのでしょうか?」

A:いつもの砂遊びで道具は違うものを渡す

B:絵本、映像を見せ、反応をみながら違う遊びを提案してみる

C:空間や環境を変えて遊び心を育てる

あなたなら、どれを選びますか?

「同じ遊びばかりする」=発達のサイン?

同じ遊びばかり繰り返す子を見ると、「飽きないのかな?」「他のことにも興味を持ってほしい」と感じる保育士や保護者の方も多いのではないでしょうか。実はこの「同じ遊びを繰り返す」という行動には、安心感や発達の段階が深く関係しています。

子どもは「自分の思い通りにできる」「うまくいく」体験を通して、自信を積み重ねていきます。そのため、砂遊びやブロックなど“できる遊び”に繰り返し取り組むのは、自己肯定感を高める行動でもあるのです。

一方で、同じ遊びに固執して他の活動に広がらない場合、「感覚の偏り」や「新しい刺激への不安」など、発達の特性が背景にあることも少なくありません。

「いつもの遊び」に少しずつ変化を加える工夫

子どもが同じ遊びばかりしているとき、無理に別の遊びを勧めるよりも、

“今の好きな遊び”の中に変化を取り入れることが大切です。たとえば、

- 砂遊びなら「カップを変える」「水を足して質感を変える」

- ブロックなら「テーマを決めて作品を作る」「お友達と一緒に作ってみる」

- お絵描きなら「道具を変える」「立って描く・床で描くなど体勢を変える」

このように、今の遊びに“ちょっとしたチャレンジ”を加えることで、

子どもの好奇心が刺激され、興味の幅を広げるきっかけになります。

「遊びの広がり」は“環境”がつくる

実は、子どもの遊びの幅を広げるために最も大切なのは、環境の工夫です。

同じ空間・同じ道具・同じ時間帯の中では、刺激が限られ、子どもも新しい行動に移りにくくなります。たとえば、

- 照明を少し暗くして“探検ごっこ”にする

- 外遊びで拾った葉っぱを工作に使う

- 室内に小さなテントを作り、“秘密基地”のような空間で遊ぶ

こうした空間の変化は、子どもの「やってみよう!」という意欲を引き出すきっかけになります。保育現場だけでなく、家庭でも簡単に取り入れられる工夫です。

「興味が狭い」「関わりが難しい」子への個別サポート

しかし、なかには環境を変えてもなかなか遊びが広がらない子もいます。

それは決して「やる気がない」わけではなく、新しいことに挑戦する力をサポートしてもらう必要があるというサインかもしれません。そんなときに役立つのが、発達特性に理解のある専門スタッフによる家庭支援、それが ユニバーサルシッターです。

「ユニバーサルシッター」とは?遊びの“広がり”を支援する専門的ベビーシッター

ユニバーサルシッターは、発達が気になる子どもやグレーゾーンのお子さんを対象に、一人ひとりの発達に合わせたサポートを行うベビーシッターサービスです。特徴的なのは、「遊びの中で発達を促す」支援方針。

たとえば、同じ遊びを繰り返す子にはこんな工夫を取り入れます。

- 子どもの「好き」に寄り添いながら、少しずつ新しい素材やルールを追加

- 成功体験を積みながら「やってみよう!」という意欲を引き出す

- 感覚や運動面の発達を見立て、遊び方を提案

保育士や療育職経験者が多く在籍しており、専門的な視点で子どもの発達を見守ります。単なる「預かり」ではなく、発達支援+家庭サポートとしてのベビーシッターなのです。

家庭と園をつなぐ“第3の居場所”として

保育園では限られた時間と人員の中で、すべての子に個別対応をするのは難しいもの。一方で家庭では、「どう遊びを広げたらいいのか分からない」という声も多く聞かれます。ユニバーサルシッターは、その中間の存在として、家庭と園をつなぐ「第3の支援の場」を提供します。

マンツーマンで関わるからこそ、子どもの「安心できる関係」の中で新しい挑戦をサポートできる。その積み重ねが、集団生活や日常生活の自信へとつながっていきます。

まとめ。同じ遊びを繰り返すのは、“成長の入口”

「同じ遊びばかりしてしまう」は、子どもが安心して世界を理解している証拠でもあります。大人が焦らず、少しずつ環境や関わり方を工夫することで、やがて子どもは自ら「違う遊び」に一歩踏み出せるようになります。

その“きっかけ”を一緒に作ってくれるのが、ユニバーサルシッター。

家庭での遊びを通して、発達のステップアップをサポートしてくれます。

公式LINEはこちら↓

ユニバーサルシッター公式LINE

採用情報はこちら

https://hitoreha.com/recruit/

1回記事 : 「お友だちと遊べない子」への関わり方。発達が気になる子どもの支援と家庭でできること

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds/

2回記事 : 「お友だちを押してしまう子」への関わり方。発達が気になる子の行動理解と家庭でのサポート

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds2/

3回記事 : 転びやすい子、どう関わる?発達が気になる子どもの運動発達と家庭でのサポート

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds3/

4回記事 : 登園しぶりのある子、どう関わる?発達が気になる子どもの朝のサポート法

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds4/

5回記事 : お昼ご飯の食べこぼし、どうする?発達が気になる子どもの手先サポートと家庭でできる工夫

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds5/

6回記事 : 言葉が出にくい子、どうする?発達を支える家庭での関わり方とベビーシッターの活用法

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds6/

7回記事 : 感覚過敏の子ども、どうする?「嫌がる」には理由がある。家庭でできる関わり方とサポート法

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds7/

8回記事 : 落ち着きのない子ども、どう関わる?集中力を育てる関わり方とユニバーサルシッターの活用法

https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds8/